1.離婚調停

離婚調停とは、離婚に関して話し合い、話し合いによる解決(調停)をするための、家庭裁判所の裁判手続きです。

協議離婚が困難な場合に、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行います。

家庭裁判所で話し合い、夫婦の合意による離婚を図りますので、夫婦が合意しない限り、離婚は成立しません。

離婚調停の進行

離婚調停は、審判官(裁判官)と男女2名の調停委員で構成される調停委員会が進行します。

夫婦が同室・同席して話し合いが進められるわけではなりません。調停委員が、当事者双方から、別々に事情を聞き、意見調整をしながら進めていきます。調停委員が当事者から話を聞く際は、一方当事者は、別室で待機しています。

調停で離婚の話し合いがまとまれば、裁判所によって調停調書が作成されます。

この調停調書を10日以内に役所へ提出して、離婚成立となります。

離婚調停で、離婚の話し合いがまとまらない場合、離婚訴訟を提起する必要があります。なお、離婚調停を経ないで、いきなり離婚訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。

離婚調停の進行例

|

1 離婚調停の申立て |

|

家庭裁判所に、離婚調停の申立てを行います。 |

|

2 第1回期日の決定と相手方の呼出し |

|

家庭裁判所が、第1回離婚調停の日時(「期日」と呼ばれています)を指定し、相手方に対して、家庭裁判所に来るよう呼び出します。 |

|

3 第1回調停期日 |

|

① 当事者は、家庭裁判所の指定する日時に、家庭裁判所に出頭し、待合室で待機します。 申立人は申立人待合室、相手方は相手方待合室、それぞれ別々に待合室があります。 ② 順番が来たら調停室に入室し、調停委員と話をします。通常は、申立人からです。離婚に関する意見や条件、その他の事情を調停委員に話します。一通り話が終わったら、調停委員の指示に従い、申立人待合室で待機する等してください。 ③ 次に、相手方が調停室に入室し、調停委員と話をします。②と同様、一通り話が終わったら、調停委員の指示に従い、相手方待合室で待機する等してください。 ④ ②と③を交互に行います。1回では結論が出ない場合、次の調停の日時を決め、その日の調停は終了します。 |

|

4 第2回調停期日 ~ |

|

概ね1月に1回のペースで調停期日が開かれます。 第1回と異なり、2回目以降は、家庭裁判所から呼び出しがありませんので、前回の調停で決めた次回の調停日時を忘れないようにし、時間に遅れず出頭してください。 調停当日の進行は、上記3と同様です。 |

|

5 離婚調停の終了 |

|

離婚について話し合いがまとまり離婚調停が成立、あるいは、離婚調停が成立する見込みがないものとして調停不成立となった場合、離婚調停は終了します。 |

離婚調停と弁護士の役割

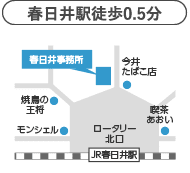

当事務所では、離婚調停の代理人弁護士等、離婚問題に関するご依頼をお受けしています。

弁護士に依頼した場合、離婚調停の申立てを弁護士が行い、また、調停の期日には原則として弁護士と一緒に出席することになります。

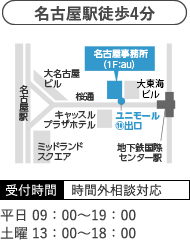

離婚問題は、話し合いでの解決が困難な場合は、調停や訴訟などの裁判手続きで解決するしかありません。弁護士は代理人として離婚調停において貴方の言い分を十分に主張し、離婚問題の解決をサポートします。「離婚の話し合いがまとまらない」「離婚調停の進め方が分からな」「一人では不安である」「相手方には弁護士がついている」等の場合には、名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士にご相談下さい。離婚問題については、無料相談、女性による法律相談を実施しています。

2.離婚訴訟

離婚訴訟とは、離婚調停で離婚の話し合いがまとまらず、離婚調停が不調となった場合に、離婚を求めて家庭裁判所に対して提起する訴訟手続きです。

協議離婚が調わない場合に、離婚調停を経ないで、いきなり離婚訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。

また、離婚調停が不調となった場合に、自動的に離婚訴訟に移行するわけでもありません。離婚を求める当事者は、改めて、離婚訴訟を提起する必要があります。

離婚訴訟では、家庭裁判所が、当該夫婦を離婚させるかどうかを判断します。夫婦の合意によって離婚を成立させる協議離婚や離婚調停とはこの点が大きく異なります。相手方が離婚を望んでいない場合でも、家庭裁判所の判断によって、強制的に離婚できることから、離婚の最終的な解決手段といえます。

離婚訴訟で離婚が認められる場合(離婚原因)

離婚訴訟では、相手方が離婚に応じず離婚自体が争点となる場合と、離婚には応じているけれど親権や財産分与の有無及び方法などの離婚条件が調わないために離婚が成立しない場合があります。

離婚訴訟で離婚自体が争点となる場合、家庭裁判所は、民法で定められた離婚原因(民法770条1項)があるか、離婚原因があるとしても婚姻を継続させるのが相当か(同条2項)を考慮して、当該夫婦を離婚させるかどうかを判断します。

離婚原因(民法770条1項)

|

1号 |

不貞行為があったとき |

夫婦以外と性交渉をしたなど |

|

2号 |

悪意で遺棄されたとき |

正当な理由なく、相手を捨てて家を出、または、相手を追い出したなど |

|

3号 |

生死が3年以上不明なとき |

相手の生存も死亡も証明できないような状態が3年以上継続して現在にまで及んでいる場合。※所在不明とは異なります。 |

|

4号 |

回復見込みのない強度の精神病 |

相手方が強度で回復しがたいほどの精神病にかかった場合 |

|

5号 |

その他婚姻を継続し難い重大な事由 |

1から4号以外で、婚姻を継続していくのが困難な場合。長期の別居、家庭内暴力(DV)、犯罪行為、性格や性交渉の不一致、浪費・借金癖など |

裁量棄却(民法770条2項)

離婚原因がある場合でも、家庭裁判所は、一切の事情を考慮して、婚姻を継続させることが相当と認める場合には、離婚請求を棄却することができます。

離婚訴訟の進行例

|

1 離婚訴訟の提起 |

|

家庭裁判所に、離婚訴訟を提起します。 |

|

2 第1回期日の決定と相手方の呼出し |

|

家庭裁判所が、第1回離婚訴訟の日時(「期日」と呼ばれています)を指定し、相手方に対して、家庭裁判所に来るよう呼び出します。 |

|

3 第1回訴訟期日 |

|

① 当事者は、家庭裁判所の指定する日時に、家庭裁判所に出頭します。代理人弁護士がいる場合、代理人弁護士のみが出席すれば足ります。 ② 訴状や答弁書の陳述などの主張、証拠の提出など立証活動が行われます。 ③ 1回では結論が出ない場合、次回期日を決め、その日は終了します。 |

|

4 第2回訴訟期日 ~ |

|

概ね1月に1回のペースで期日が開かれます。 当事者や証人の尋問を行う尋問期日や、裁判官が和解を勧める和解期日などが開かれることもあります。途中で訴訟上の和解が成立し、離婚訴訟が終了することがあります。 |

|

5 判決(離婚訴訟の終了) |

|

家庭裁判所は、以上のような訴訟の進行を指揮し、当事者双方が主張と立証を尽くしたと判断した場合、審理を終結させ、判決を言い渡します。 |

離婚訴訟と弁護士の役割

離婚訴訟は、相手方の意思に関わらず、家庭裁判所の判断によって強制的に離婚することができる離婚の最終的な解決手段です。

家庭裁判所に離婚を認めてもらうためには、主張と立証を尽くす必要があります。

弁護士に依頼した場合、貴方に代わって、弁護士が代理人弁護士として離婚訴訟を提起し、訴訟期日に出席し、上記離婚原因やその他の争点について主張と立証を尽くします。

当事務所では、離婚訴訟の代理人弁護士等、離婚問題に関するご依頼をお受けしています。

「離婚調停がまとまらなかった」「相手方には弁護士がついている」等の場合には、名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士にご相談下さい。離婚問題については、無料相談、女性による法律相談を実施しています。

●離婚と子どもの問題の解決 ●離婚とお金の問題の解決 ●弁護士費用